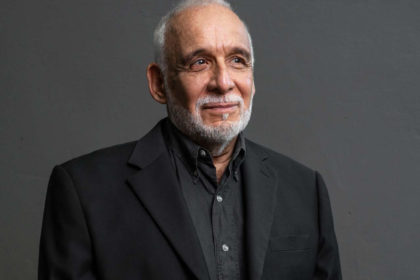

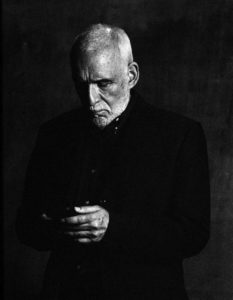

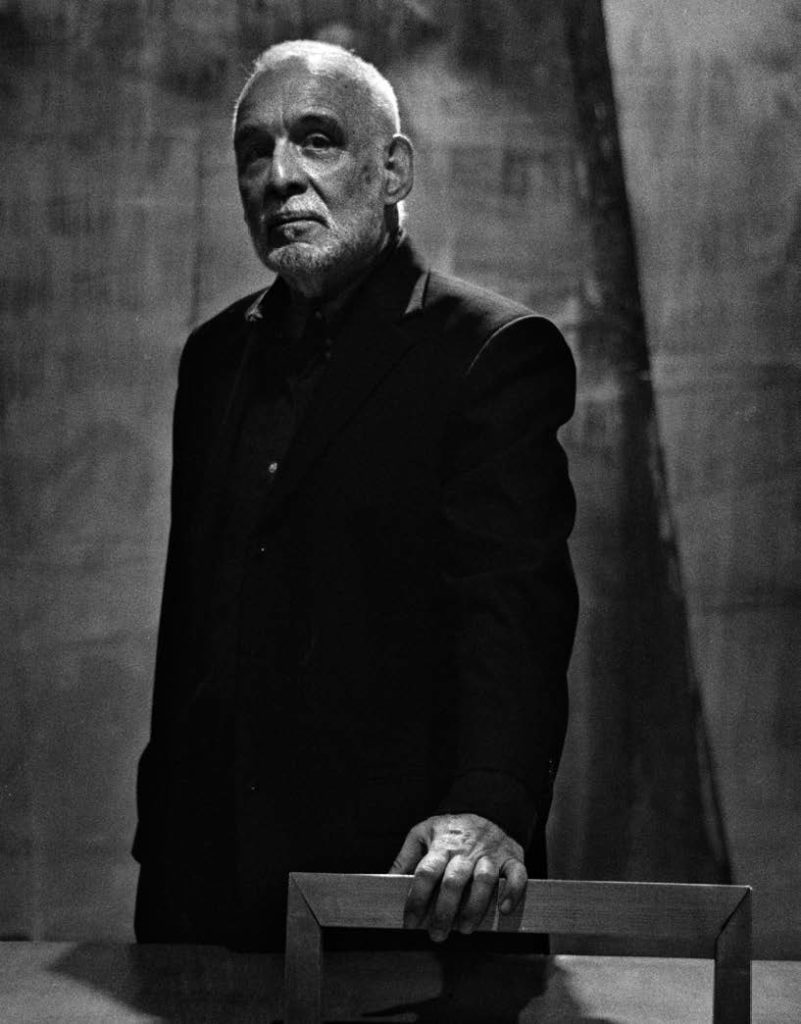

TICIO ESCOBAR. UN OPTIMISTA COMPROMETIDO CON EL ARTE Y LA MEMORIA

“Lo indígena no está en el pasado: está en pie de igualdad con lo contemporáneo.”

Ticio Escobar, Premio Optimista Comprometido con la Cultura, defiende una estética que desborda etiquetas y fronteras.

En esta conversación profunda y cercana, repasa su trayectoria, su vínculo con España y su apuesta vital por la justicia simbólica.

Por JULIA HIGUERAS

Fotografía JAVIER MEDINA VERDOLINI

De su mano recorremos una corriente de pensamiento que se mueve entre la teoría crítica, el compromiso político y el afecto profundo por los mundos que otros se han empeñado en mantener en los márgenes.

Paraguayo, referente internacional del arte indígena, Escobar ha dedicado su vida a desmontar jerarquías estéticas y a defender los derechos culturales de los pueblos originarios.

Ticio Escobar ha sido curador, filósofo, militante por los derechos humanos, ministro de Cultura, pero sobre todo, un pensador inclasificable y profundamente ético.

A lo largo de esta entrevista, realizada con motivo del Premio Optimistas Comprometidos con la Cultura, Escobar repasa su trayectoria con lucidez y ternura: desde los años de dictadura hasta la creación del Museo del Barro; desde la defensa del arte indígena hasta su visión del futuro del arte popular en América Latina.

Habla de la belleza como resistencia, del arte como espacio de lo posible, y de la importancia de ‘estar bien con uno mismo, con los otros y con el entorno’. Esta conversación es una hoja de ruta para comprender por qué el arte puede ser aún una forma de esperanza.

Lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por aceptar el Premio Optimistas Comprometidos en la categoría de Cultura. Me gustaría saber, Ticio, ¿qué significa para ti este reconocimiento? Porque, claro, es un premio del jurado a tu contribución a la preservación del arte popular.

Bueno, en primer lugar, soy yo quien tiene que agradecer tanto tu visita como, por supuesto, el premio, que ya he dicho que me honra muchísimo.

Sobre todo, viniendo de España, y en un doble sentido: no solo por el significado que ese país tiene para nosotros, sino también porque está fuera de nuestro ‘barrio’.

En América, a veces nos premiamos con más facilidad porque compartimos una cierta comunidad tácita dentro del ámbito cultural e intelectual. Que venga un reconocimiento desde más lejos, desde España, es para mí un gran honor.

No es el primer premio que recibes en España…

Recibí un premio importante en 2004 en España, el Bartolomé de las Casas, relacionado también con la preservación de culturas indígenas.

Ese premio me lo entregó el rey Felipe, cuando aún era príncipe, en un acto muy cálido.

Por eso, este nuevo reconocimiento me resuena con especial fuerza, porque va en la misma línea. España siempre ha estado muy presente en mi trayectoria: he tenido vínculos con Casa de América, con la Bienal de Valencia —donde fui curador—, y también con proyectos en Granada.

España está cerca afectivamente, aunque no físicamente.

Este premio también reconoce una línea de trabajo muy tuya, la de poner en pie de igualdad las culturas populares e indígenas con las contemporáneas.

Sí, totalmente. En América Latina, esa preocupación por las otras culturas, por lo indígena y lo popular, es fundamental.

En el Museo del Barro trabajamos esa línea desde sus inicios. De hecho, el museo surgió con esa intención: poner en diálogo el arte indígena, el popular y el contemporáneo, sin jerarquías fijas. Hoy incluso dentro del arte contemporáneo hay muchas preguntas sobre sus límites.

¿Qué lo separa realmente del arte popular? El arte popular también es contemporáneo. Entonces, ¿hablamos de arte urbano? Pero lo indígena también puede ser urbano. Me interesa esa zona de indeterminación, esa plataforma movediza que permite la confluencia de expresiones diversas. Ya no se trata de separar por categorías rígidas como ‘arte’ y ‘artesanía’, o ‘arte indígena’ versus ‘erudito’. Eso está en crisis, y esa crisis es fértil.

Esa actitud tuya de cuestionar categorías fijas también parece muy afín al espíritu de los Optimistas Comprometidos: seguir trabajando aunque el mundo no siempre dé motivos para sonreír…

Exactamente. Ese es el espíritu del optimismo de la voluntad del que hablaba Gramsci. Aunque la razón sea pesimista, la voluntad empuja. No se trata de un entusiasmo ingenuo, sino de una fuerza que te mueve a seguir adelante, incluso cuando todo parece adverso. Yo compartí un tiempo con Noam Chomsky, otro Optimista Comprometido, en un encuentro en Buenos Aires. Él también decía eso: que el optimismo no nace de ignorar la realidad, sino de enfrentarse a ella y seguir actuando.

Y ese actuar también se refleja en tu labor como jurado en ECODEUPI…

Sí, llevo muchos años en ese jurado. Allí se premia a personas que trabajan en condiciones durísimas, muchas veces desconocidas, pero que hacen cosas extraordinarias por sus comunidades. Esa experiencia es vivificante. Te recuerda que, pese a la corrupción o el narcotráfico que tanto nos afectan aquí en Paraguay, existe otra realidad: gente que resiste, que construye, que transforma desde el silencio.

Y eso también lo llevaste al curso sobre culturas indígenas que hiciste con el Centro Cultural de España. Exacto. Cuando me propusieron ese curso, traje no solo antropólogos y sociólogos, sino a los propios indígenas, muchas veces mujeres, que hablaron en sus lenguas o con traductores. Expusieron sus experiencias con una naturalidad desarmante. No desde la victimización ni desde el heroísmo, sino como quien cuenta su día a día. Eso tiene un valor enorme.

En tu trayectoria hay una coherencia muy fuerte: militaste por los derechos humanos incluso en plena dictadura de Stroessner. ¿Cómo fue ese período?

Muy duro. Yo era secretario de Carmen Lara Castro, una figura histórica de los derechos humanos en Paraguay. Fui preso, torturado, mi padre deportado, mi familia golpeada. Pero mantuve el rumbo. Luego tuve cargos públicos puntuales: director de Cultura en la Municipalidad de Asunción, con Carlos Filizzola, y luego ministro de Cultura con Fernando Lugo. Solo acepté esos cargos porque creí que ahí sí había espacio para una política cultural transformadora. Pero fuera de eso, siempre trabajé desde el Museo del Barro.

Ticio, el Museo del Barro, que tú cofundas y en el que has trabajado durante décadas, es una institución única que ha inspirado a muchos. ¿Cuándo nace exactamente y cómo empieza tu vinculación con el proyecto?

El museo se crea en 1979, y mi relación con él es, en cierto sentido, una confluencia casi azarosa, pero profunda. Todo comienza con Carlos Colombino, una figura excepcional, un demiurgo que inventaba mundos. Él donó una importante colección de cerámica popular paraguaya al Museo de América en España, y entonces empezamos a preguntarnos: ¿por qué no tener una colección así aquí mismo, en Paraguay? Carlos ya trabajaba con Olga Blinder en proyectos sociales que llevaban arte a los barrios. Había una colección circulante de obras sobre papel. Y junto con Osvaldo Salerno —otro actor fundamental— comenzaron a germinar esta idea. Yo en ese momento vivía en Nueva York. Al regresar, propuse integrar mi colección de arte indígena al museo, algo que en ese entonces sonaba extraño. Pero esa propuesta provocó un movimiento interno: ¿dónde ponerlo? ¿cómo clasificarlo? ¿es arte? Y ahí empezó un proceso muy interesante de redefinir categorías.

¿Y cuál fue esa propuesta curatorial tan singular que marcó el rumbo del museo?

Lo que hicimos fue situar, en un mismo plano, el arte indígena, el arte popular y el arte contemporáneo. No como compartimentos estancos, sino como manifestaciones simbólicas de igual valor. Esa puesta en equidad fue fundacional. Hoy, incluso la categoría de ‘arte contemporáneo’ está en discusión: el arte popular también es contemporáneo, el arte indígena también es urbano… las fronteras se desdibujan, y eso es enriquecedor.

¿Y cómo se relaciona el museo con España? Sé que hay una anécdota muy especial con los Reyes eméritos…

Sí, es una historia muy particular. Cuando los Reyes de España vinieron a Paraguay en 1992, Augusto Roa Bastos —Premio Cervantes y gran amigo— les recomendó visitar el Museo del Barro fuera de protocolo. Eso causó un gran revuelo: el gobierno ni sabía muy bien qué era el museo. Vinieron, se quedaron dos horas. Y yo, en un momento a solas con la Reina Sofía, le pedí apoyo para una sede del arte indígena. Ella, en ese mismo instante, llamó al embajador y le pidió que gestionara el proyecto. Fue como si, metafóricamente, se quitara una joya de la corona y dijera: hágase. Gracias a eso pudimos ampliar el museo.

_______________________________________________________

TAMBIÉN TE ENCANTARÁ LEER

RAJ SISODIA – EL LIDERAZGO DEL PROPÓSITO

_______________________________________________________

¿Y cómo se organiza el museo hoy y qué tipo de curaduría propone?

Tiene una estructura laberíntica, porque fue creciendo por módulos según nuestras necesidades. Exhibimos más de 3.000 piezas de arte indígena, popular y contemporáneo. Buscamos una exposición exuberante, no minimalista. Con respeto, pero también con cercanía. Trabajamos con los propios artistas indígenas en el montaje, respetando sus criterios, su espiritualidad. Y seguimos ampliando. Por ejemplo, con la colección de Ricardo Migliorisi, que también se sumó con su propio museo dentro del nuestro. El Museo propone una curaduría exuberante, no jerárquica. Osvaldo Salerno diseñó una museografía que permite una gran densidad sin que las piezas se ahoguen. Hay una ecografía visual que evita el ‘borramiento’ selectivo. Las piezas dialogan, conviven, se conectan sin importar su origen o categoría. Y, además, trabajamos con las comunidades: por ejemplo, fueron los propios indígenas quienes montaron sus trajes rituales. Su consentimiento fue esencial. No es sólo exhibir objetos, es establecer un vínculo respetuoso, simbólicamente.

Se ha convertido en una referencia continental.

Sí, y todo nació de una convicción: que el arte no tiene una sola cara. Que hay belleza en los otros. Que hay que escuchar las voces que han sido silenciadas. Y que la cultura, bien entendida, es siempre una forma de resistencia. Ese es el corazón de todo.

Además, todos los fundadores han hecho donaciones personales al museo. ¿Cómo se sostiene hoy este gesto?

Sí, ha habido un compromiso ético muy fuerte. Nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, todos hemos cedido nuestras colecciones, nuestras propiedades, para que el museo siga siendo público, gratuito, abierto.

En un país donde lo público suele privatizarse, nosotros optamos por lo contrario: hacer de lo privado un bien colectivo. Eso es parte del sentido profundo del Museo del Barro.

El Museo del Barro nace para cuestionar las jerarquías culturales. Hablar del Museo del Barro es hablar de una confluencia tan poderosa como improbable. Un encuentro entre el arte indígena, el arte popular y el arte contemporáneo que, desde Paraguay, lanza una propuesta radical: todas las manifestaciones culturales tienen la misma dignidad simbólica.

Una institución que más que museo, es un manifiesto vivo. Hoy, el Museo del Barro funciona como un organismo vivo, complejo y con una arquitectura casi laberíntica que refleja su crecimiento orgánico y afectivo. A través de una curaduría exuberante y deliberadamente no jerárquica, conviven cerámicas, textiles, máscaras rituales, grabados contemporáneos y obras que desafían la lógica del museo tradicional. Las piezas no están allí para ser ordenadas o controladas: están para dialogar, para afectar, para transformar. Y también representa un gesto ético.

Quienes lo fundaron y lo sostienen —Colombino, Salerno, Escobar y otros colaboradores— han donado sus colecciones personales, sus propiedades e incluso su tiempo vital para poner a disposición del público una visión crítica, generosa y profundamente política del arte.

En un país como Paraguay, atravesado por la desigualdad y la desmemoria, el Museo del Barro es un acto de resistencia y de belleza. Un espacio que no solo preserva la memoria, sino que la interroga.

Volviendo a la relación entre arte y optimismo, ¿dirías que el arte indígena también tiene un poder transformador?

Absolutamente. Muchas veces se cree que la transformación es patrimonio del arte ilustrado y que lo indígena solo conserva. Pero no es así. Lo importante es que sean los propios pueblos indígenas quienes decidan qué conservar y qué cambiar.

Ellos deben ser dueños de sus procesos simbólicos. A veces necesitan hacer ajustes profundos no para sobrevivir, sino para crecer. Acá en Paraguay hay una política de exterminio hacia las cuestiones étnicas. Por eso es crucial afirmar sus identidades, su derecho no solo a la tierra, sino a su territorio simbólico.

¿Y cómo se manifiesta esa pérdida cuando son desarraigados?

Cuando se rompe el tejido comunitario, cuando los indígenas pierden sus tierras, quedan desorientados. Es lo mismo que le pasaría a cualquiera si lo arrancan de su hogar. Muchos terminan en situaciones terribles: drogas, prostitución, exclusión absoluta.

Por eso nosotros trabajamos con instituciones de derechos humanos, con antropólogos, con comunidades, defendiendo tanto lo macro como lo micro político. No se trata de integrarlos a la fuerza ni de aislarlos como piezas de museo. Se trata de autogestión: que decidan cómo quieren vivir.

¿Cuántas etnias conviven en Paraguay?

Son 17 etnias reconocidas, aunque algunos hablan de 19. Cada una con su idioma propio, lo que suma 17 lenguas además del español. Y un fenómeno interesante es el guaraní. El 84% de la población lo habla. No solo lo entiende: lo usa cotidianamente. Las discusiones más profundas, el humor, el afecto, todo eso se expresa en guaraní. El español se usa para lo práctico, lo político. Pero lo emocional, lo esencial, sucede en guaraní.

Hablemos de curaduría. ¿Cómo ves ese rol hoy?

Para mí, la curaduría es una forma de pensamiento. No es teoría abstracta: es pensamiento que parte de la obra. Yo he reunido mi producción curatorial en un libro llamado ‘La siguiente pregunta’, que recoge relatos curatoriales de exposiciones hechas en el extranjero. Mi pensamiento crece a partir del contacto con la obra. No todo puede explicarse desde una mesa. Y tengo otro libro en preparación, ‘Archivo incompleto’, que reúne ensayos sobre obras concretas.

¿Cuál es el futuro del arte indígena y popular en Paraguay?

Es un arte sobreviviente. Tiene fuerza, vitalidad, conecta con las mayorías. Aunque el mercado y el sistema del arte contemporáneo lo absorben con sus riesgos. Por ejemplo, artistas que pasan de la selva a las vitrinas de la Bienal de Venecia en cuestión de meses.

Eso genera tensiones: se adaptan, se transforman, se disfrazan de sí mismos. El mercado puede corromper, imponer formas. Pero también se puede negociar. No todo se debe entregar. Se puede mantener un núcleo ético.

¿Y cómo puede el arte ayudar frente a la crisis ecológica?

Los pueblos indígenas tienen otra concepción del tiempo, de la naturaleza. En guaraní hay 13 tiempos verbales, no solo pasado, presente y futuro. Eso permite pensar lo posible, imaginar futuros abiertos. Y su relación con lo sagrado, con el entorno, no es metafórica.

En un ritual no se representa al dios: se es el dios. Es como en la transubstanciación católica. Son realidades vivas, no imágenes. Yo he vivido experiencias curativas con chamanes que no puedo explicar racionalmente. Pero funcionan. Hay que respetar esa dimensión del no saber, del misterio.

¿Qué mensaje dejarías a las nuevas generaciones de artistas y gestores culturales?

Que sean fieles a su brújula ética. Que busquen el bienestar, el teko porã como decimos en guaraní: estar bien con uno mismo, con los otros, y con la naturaleza. Una síntesis de lo bueno, lo bello y lo justo. Que no se dejen arrastrar por el cinismo ni por el entusiasmo ingenuo.

Que sepan que el arte tiene un poder político profundo: abrir posibilidades, afirmar lo invisible, sostener el misterio. Eso ya es resistencia. Escuchar a Ticio Escobar es descubrir que la crítica también puede ser un acto de cuidado, y que el pensamiento —cuando no se disocia de la vida— es capaz de abrir mundos.

En un tiempo donde todo parece apurado y rotulado, su voz nos recuerda que lo verdaderamente transformador a menudo crece en los márgenes: entre lenguas, entre estéticas, entre pueblos. A través de su mirada, el arte se revela no como un lujo ni como un adorno, sino como una forma de hospitalidad con lo diverso, de resistencia frente al olvido, de construcción lenta pero firme de una justicia más amplia. Porque como él mismo afirma, el arte popular también es contemporáneo, y lo indígena no pertenece al pasado: nos interpela hoy, aquí, y nos obliga a repensarnos.

En tiempos difíciles, su optimismo no es consigna sino voluntad. Una voluntad lúcida, que sigue creyendo —contra todo cinismo— que el arte puede ser todavía una forma de esperanza.

You must be logged in to post a comment.